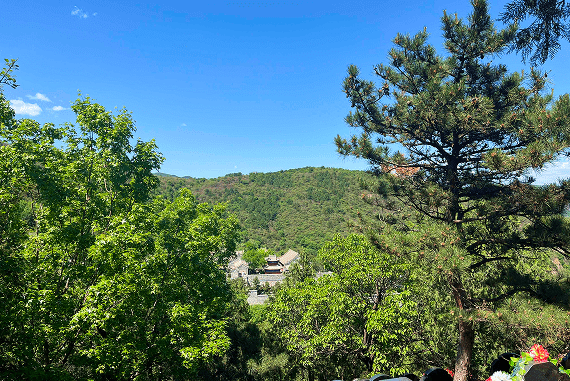

上海公墓的环境样子

在上海这座现代化大都市中,高楼林立、车水马龙,人们的生活节奏快而紧凑。然而,在城市的角落与边缘,也静静伫立着一片片安详肃穆的空间——公墓。它们不仅是逝者长眠之所,更是生者寄托哀思、缅怀亲人的精神港湾。不同于传统印象中阴森冷清的墓地,如今的上海公墓大多呈现出一种融合自然、人文与现代管理的和谐面貌。

步入上海的多数公墓,首先映入眼帘的是整洁有序的道路和绿意盎然的园林景观。四季常青的松柏、盛开的樱花、金黄的银杏,以及精心修剪的草坪与花坛,使整个空间显得宁静而不失生机。春天,玉兰花开满枝头;夏日,绿荫如盖,蝉鸣低吟;秋来,落叶铺地,意境深远;冬日虽寒,却有常青树守护着一份静谧。这种“园林式”的设计理念,让公墓不再只是悲伤之地,更成为城市生态的一部分。

许多公墓注重文化氛围的营造。墓碑设计风格多样,既有传统的中式碑刻,也有简约现代的艺术造型,部分还融入了书法、雕刻等艺术元素。一些陵园内设有纪念亭、追思墙、雕塑小品,甚至小型纪念馆,用以展示先人故事或弘扬家风家训,使祭扫过程更具仪式感与文化内涵。

在功能布局上,上海的公墓普遍实行分区管理,设有骨灰安放区、草坪葬区、壁葬区、树葬区等多种生态安葬形式,倡导绿色殡葬理念。近年来,随着土地资源日益紧张,节地生态安葬逐渐成为主流。不少公墓开辟了无烟祭扫区,鼓励市民以鲜花、鞠躬代替焚香烧纸,既环保又安全。

在功能布局上,上海的公墓普遍实行分区管理,设有骨灰安放区、草坪葬区、壁葬区、树葬区等多种生态安葬形式,倡导绿色殡葬理念。近年来,随着土地资源日益紧张,节地生态安葬逐渐成为主流。不少公墓开辟了无烟祭扫区,鼓励市民以鲜花、鞠躬代替焚香烧纸,既环保又安全。

每逢清明、冬至等传统祭扫时节,公墓内人流如织,但秩序井然。工作人员引导有序,志愿服务随处可见,广播轻柔提醒文明祭扫。家属们手捧鲜花,缓步于小径之间,低头默哀,或轻声诉说思念。那一刻,喧嚣远去,唯有风拂树叶的沙沙声,仿佛天地间最温柔的回应。

值得一提的是,上海的部分公墓还兼具历史价值。例如一些百年老墓园,见证了城市变迁与家族兴衰,其建筑风格、碑文铭刻都具有较高的文物意义。这些地方不仅安息着过往的灵魂,也承载着城市记忆的一部分。

总体而言,上海公墓的环境已从过去单一的“墓地”概念,演变为集生态、文化、纪念于一体的公共空间。它们安静地存在于城市一隅,提醒人们生命的有限,也传递着对亲情、记忆与尊严的尊重。在这里,死亡不再是冰冷的终点,而是以另一种方式延续着温度与意义。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇