上海地狱之门大场公墓

在上海这座现代化大都市的繁华背后,隐藏着许多鲜为人知的历史角落,其中“大场公墓”便是一个充满神秘色彩和历史记忆的地方。它曾被民间称为“地狱之门”,这一称呼背后,既有战争年代的残酷,也有民间传说的渲染,更承载着一代代上海人对生死、历史与记忆的复杂情感。

一、历史背景:战火中的埋骨之地

大场公墓位于上海市宝山区大场镇附近,最早的历史可以追溯到20世纪初。真正让这个地方声名大噪的,是1937年“八一三”淞沪会战期间。作为中国军队的重要防线之一,大场地区成为中日双方激烈争夺的战场。战后,大量阵亡士兵和平民遗体被集中掩埋于此地,逐渐形成了一个规模庞大的乱葬岗。

由于当时条件有限,许多尸体未经妥善处理就被草草掩埋,随着时间推移,这里逐渐被人们称为“乱葬岗”、“鬼地”,甚至有了“地狱之门”的恐怖称呼。

二、民间传说:阴森之地的神秘故事

关于“地狱之门”的说法,除了历史因素,也与当地流传的许多灵异传说有关。据说在夜深人静之时,有人曾听见哭声、脚步声,甚至看到模糊的人影在墓地游荡。这些传闻虽无从考证,但在民间口耳相传中愈发神秘。

此外,大场公墓还曾被误传为“乱葬岗中有未被收敛的冤魂”,一些老人至今仍告诫孩子“不要去大场那边乱跑”,仿佛那是一片被诅咒的土地。

当然,这些传说背后更多是对战争苦难的集体记忆,是人们对死亡与历史的敬畏之心的体现。

三、时代变迁:从乱葬岗到纪念地

三、时代变迁:从乱葬岗到纪念地

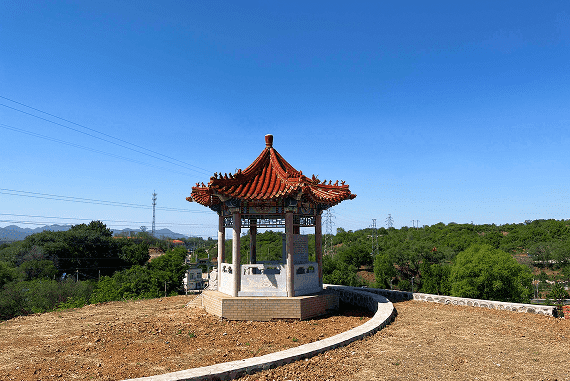

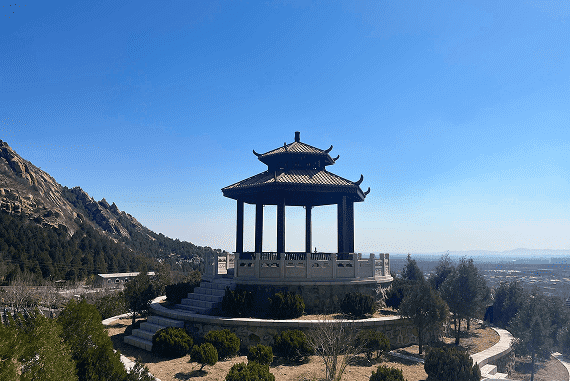

随着时代的进步,大场公墓的命运也发生了变化。新中国成立后,政府对这一地区进行了清理和整治,并设立了纪念设施,以缅怀在战争中牺牲的将士和平民。

如今,大场公墓已不再是荒草丛生的乱葬岗,而是一个庄严肃穆的纪念场所。虽然它不再被称为“地狱之门”,但那段历史并未被遗忘。每年清明节,仍有不少市民前来祭扫,寄托哀思。

四、结语:铭记与缅怀

“地狱之门”这个称号,虽带有几分恐怖色彩,但它也提醒着我们:在这片土地上,曾经发生过怎样的苦难与牺牲。大场公墓不仅是一处埋骨之地,更是一段历史的见证,一种民族记忆的承载。

在现代化飞速发展的今天,我们更应铭记那些为国捐躯的英灵,以及在战火中失去生命的普通人。他们,是这座城市不可分割的一部分,而“地狱之门”的传说,也终将在历史与记忆中,化为一声深沉的叹息与敬意。

参考文献与注释:

- 《上海地方志》

- 淞沪会战相关历史资料

- 上海市民口述历史记录

- 上海市民政局公墓管理资料

(注:本文为历史与民俗文化类文章,部分内容融合民间传说,不代表官方史实。)

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇