上海公墓陵园墓地面积

随着城市化进程的不断加快,人口密度持续上升,土地资源日益紧张,殡葬用地问题逐渐成为社会关注的焦点。作为中国最大的城市之一,上海在殡葬管理方面面临着严峻挑战。如何在有限的土地资源中合理规划公墓陵园,保障市民的基本殡葬需求,同时推动绿色生态安葬方式的发展,已成为上海城市发展中的重要议题。

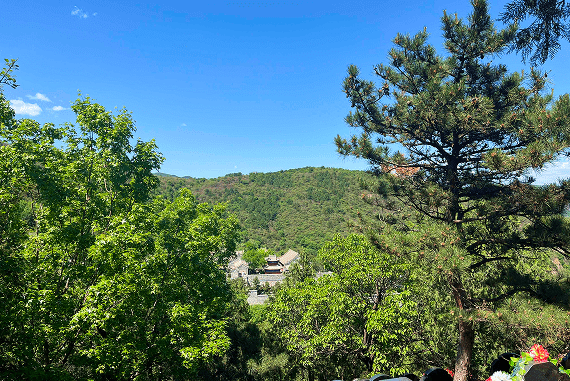

上海的公墓和陵园主要分布在郊区,如浦东新区、闵行、嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山和崇明等地。根据上海市民政部门公布的数据,全市现有经营性公墓、公益性骨灰堂及纪念设施共计数十处,总占地面积约数千亩。这些墓地不仅承担着安葬功能,也逐步向园林化、生态化方向发展,成为集祭扫、缅怀、文化传承于一体的公共空间。

然而,受制于城市土地资源的稀缺,上海的墓地面积增长受到严格控制。近年来,政府大力推行节地生态安葬政策,倡导海葬、树葬、花坛葬、壁葬等新型安葬方式,以减少对土地的占用。据统计,选择节地葬式的市民比例逐年上升,尤其是海葬,已连续多年实行免费政策,受到越来越多家庭的认可。

与此同时,传统墓地的单穴面积也被严格限制。根据相关规定,上海地区单个墓穴占地面积不得超过0.8平方米,夫妻合葬墓不超过1平方米,且墓碑高度、造型均有规范要求,旨在避免“大墓”“豪华墓”的出现,促进殡葬文明建设。

与此同时,传统墓地的单穴面积也被严格限制。根据相关规定,上海地区单个墓穴占地面积不得超过0.8平方米,夫妻合葬墓不超过1平方米,且墓碑高度、造型均有规范要求,旨在避免“大墓”“豪华墓”的出现,促进殡葬文明建设。

值得注意的是,尽管上海不断优化墓地资源配置,但部分热门公墓仍存在“一穴难求”的现象,尤其在清明、冬至等祭扫高峰期,人流密集,交通压力显著。为此,相关部门通过预约祭扫、错峰出行、网络祭扫等方式引导公众文明祭奠,缓解现场压力。

未来,上海将继续坚持“节约用地、生态优先”的原则,推动殡葬服务向集约化、智能化、人性化方向发展。通过科学规划陵园布局、提升现有墓园绿化水平、推广绿色安葬理念,力求在尊重传统习俗与保护生态环境之间找到平衡点。

总之,上海公墓陵园的墓地面积虽有限,但通过政策引导与技术创新,正在探索一条可持续发展的殡葬之路。这不仅是对土地资源的珍视,更是对生命尊严与城市文明的深刻体现。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇