上海华侨公墓永久封闭

近日,位于上海市郊的华侨公墓正式宣布永久封闭,这一消息在本地居民及海外侨胞中引发广泛关注。作为上海历史较为悠久的公共墓园之一,华侨公墓自上世纪建立以来,承载了无数家庭对亲人的追思与缅怀。然而,随着城市发展的不断推进和土地资源的日益紧张,这一具有特殊意义的场所最终走到了历史的终点。

据相关部门介绍,华侨公墓始建于20世纪中期,最初为服务归国华侨及其家属而设立,是上海少数专为华侨群体提供安葬服务的公益性墓地。多年来,这里安息着众多曾旅居海外、心系故土的华人先辈,他们的生平故事凝聚着几代人的家国情怀与文化记忆。

近年来,随着上海市城市规划的调整以及生态保护政策的深化,原有墓区所在区域被纳入生态绿地建设范围。经过多轮专家论证与公众意见征询,政府最终决定对华侨公墓实施整体封园,并启动迁移与生态修复工作。目前,已通知所有相关家属办理骨灰迁移手续,对于无人认领或长期失联的安葬位,将由民政部门依法依规妥善处理。

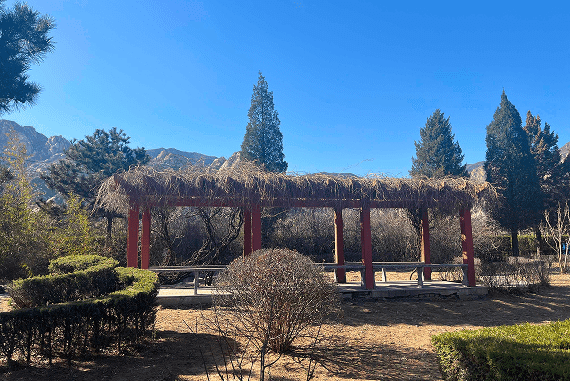

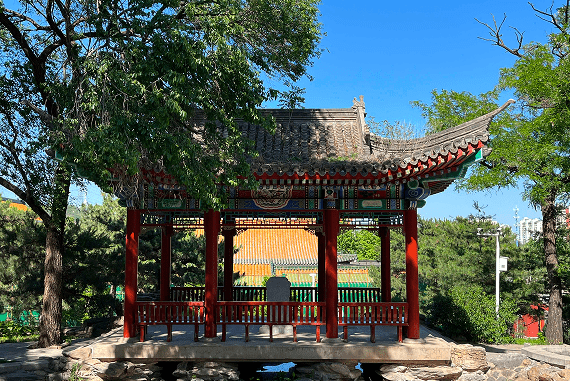

尽管永久封闭意味着物理空间的终结,但相关部门强调,将通过数字化手段对墓园内的历史资料、碑文信息进行系统整理与保存,部分具有文化价值的纪念设施也将被迁移至新建的纪念园区,以延续其精神内涵。

尽管永久封闭意味着物理空间的终结,但相关部门强调,将通过数字化手段对墓园内的历史资料、碑文信息进行系统整理与保存,部分具有文化价值的纪念设施也将被迁移至新建的纪念园区,以延续其精神内涵。

对于许多侨眷而言,这一决定虽在情理之中,却仍难掩心中不舍。一位年逾七旬的老侨属表示:“父母安葬于此已有数十年,每逢清明前来祭扫,仿佛还能感受到他们与这片土地的联系。如今墓园关闭,虽然理解城市发展需要,但情感上仍难以接受。”

华侨公墓的关闭,折射出城市化进程与传统文化空间之间的深刻张力。如何在现代化发展中保留历史记忆、尊重多元文化需求,成为摆在城市管理者面前的重要课题。未来,上海或将探索建立更具包容性的纪念体系,如虚拟祭扫平台、主题纪念馆等,以满足不同群体的情感寄托。

随着最后一块墓碑被登记编号,华侨公墓缓缓落下帷幕。它不仅是一处安息之地,更是一座连接过去与现在、本土与海外的精神桥梁。它的终结,提醒我们铭记那些漂泊归来、落叶归根的灵魂,也促使我们在城市变迁中,更加珍视记忆的温度与文化的传承。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇