上海公墓是怎样的地方

上海,这座繁华的国际大都市,不仅是经济、文化的中心,也是中国现代化进程中最具代表性的城市之一。在这样一个高楼林立、人流如织的城市中,公墓作为一种特殊的城市空间,承载着对逝者的纪念、对历史的铭记以及对生命的思考。那么,上海的公墓究竟是怎样的地方呢?

一、历史与文化的沉淀地

上海的公墓不仅仅是安葬逝者的地方,更是城市历史与文化的缩影。许多公墓中长眠着近代以来的名人志士,如万国公墓中的宋庆龄、鲁迅,以及静安公园附近的蔡元培墓等。这些墓地不仅是个人生命的终点,也是城市记忆的一部分。

在这些公墓中漫步,仿佛可以穿越时空,感受到上海百年来的风云变幻。无论是革命先驱、文化名流,还是普通市民,他们的生命故事都在这里交汇,构成了上海这座城市深厚的人文底蕴。

二、现代与传统的融合

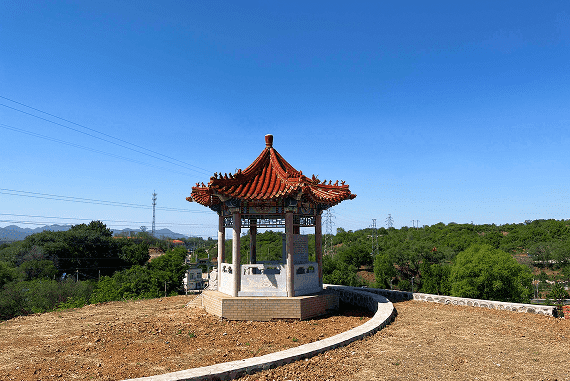

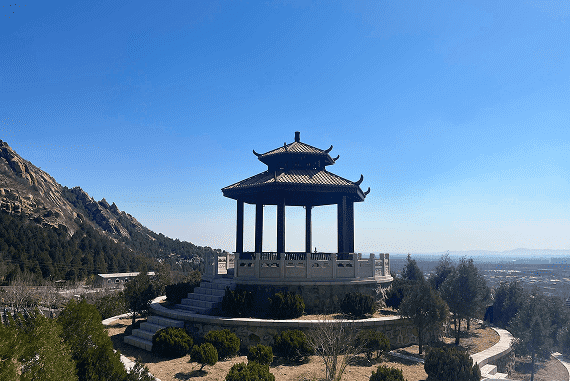

上海的公墓既有传统墓地的庄严肃穆,也有现代殡葬理念的体现。随着城市土地资源的日益紧张,传统的土葬逐渐被节地生态葬、骨灰寄存、树葬、海葬等方式所替代。例如,福寿园海港陵园就设有生态葬区,倡导“回归自然”的理念。

同时,许多公墓也在向纪念公园转型,注重绿化与景观建设,成为人们缅怀先人、寄托情感的场所。清明节和冬至期间,公墓成为连接家庭与历史的纽带,许多人带着鲜花与思念前来祭扫,形成了一种独特的城市文化现象。

三、社会功能的延伸

三、社会功能的延伸

除了安葬功能外,上海的公墓还承担着教育、纪念和心理慰藉等多重社会功能。一些公墓内设有纪念馆、陈列室,展示逝者生前的事迹,成为青少年爱国主义教育和历史文化教育的基地。

此外,公墓也为人们提供了一个面对死亡、思考生命意义的空间。在快节奏的都市生活中,这种静谧的环境让人有机会停下脚步,反思生命的价值与亲情的珍贵。

四、面临的挑战与未来方向

随着城市人口的增长和土地资源的紧张,上海公墓的发展也面临诸多挑战,如墓地价格高昂、土地资源紧缺、生态压力加大等。为此,上海市政府近年来积极推广绿色殡葬、网络祭扫等新型方式,鼓励市民选择更加环保、节地的殡葬模式。

未来,上海的公墓可能会朝着更加智能化、生态化和人文化的方向发展。通过数字化手段,实现墓地管理的信息化和祭扫方式的多样化;通过生态设计,实现人与自然的和谐共生。

结语

总的来说,上海的公墓不仅是一个安息之地,更是一个承载记忆、连接过去与未来的精神空间。在这里,历史与现实交织,生者与逝者对话,传统与现代共存。它提醒着我们珍惜当下,也让我们在缅怀中学会更好地生活。

在这个充满活力与变革的城市中,公墓以一种静默的方式,见证着上海的每一次成长与变迁。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇