上海哪年有公墓了啊

“上海哪年有公墓了啊?”这个问题看似简单,实则牵涉到城市发展的历史脉络与社会风俗的变迁。要回答这个问题,我们得从上海的城市化进程和殡葬制度的演变说起。

在古代中国,人们普遍实行土葬,坟墓多设于乡野山林之间,城市中心区域极少设立墓地。上海作为一个滨海小城,在明清时期仍以农耕为主,居民去世后多安葬于自家田地或村边空地,尚未形成现代意义上的公共墓园。

真正意义上的“公墓”概念,是随着近代城市化和西方文化传入而逐步建立的。19世纪中叶,上海开埠后,大量外国侨民涌入,原有的殡葬方式已无法满足人口增长和城市管理的需求。为解决外籍人士的安葬问题,上海最早的一批现代公墓应运而生。

据史料记载,上海第一座具有现代意义的公墓——山东路公墓(又称“外国坟山”),建于1844年,位于今黄浦区山东中路一带,最初专供外国侨民使用。此后,随着城市发展,又陆续建立了静安寺公墓、八仙桥公墓等,但这些早期公墓多服务于特定群体,并非向全体市民开放。

据史料记载,上海第一座具有现代意义的公墓——山东路公墓(又称“外国坟山”),建于1844年,位于今黄浦区山东中路一带,最初专供外国侨民使用。此后,随着城市发展,又陆续建立了静安寺公墓、八仙桥公墓等,但这些早期公墓多服务于特定群体,并非向全体市民开放。

到了20世纪初,随着华人社会对公共殡葬设施需求的增加,上海开始出现面向本地居民的公墓。1909年,上海绅商集资创办了“闸北公墓”,被认为是上海第一座由华人主导、面向公众开放的现代公墓。此后,江湾公墓、虹桥公墓等相继建成,标志着上海殡葬体系逐步走向规范化和公共化。

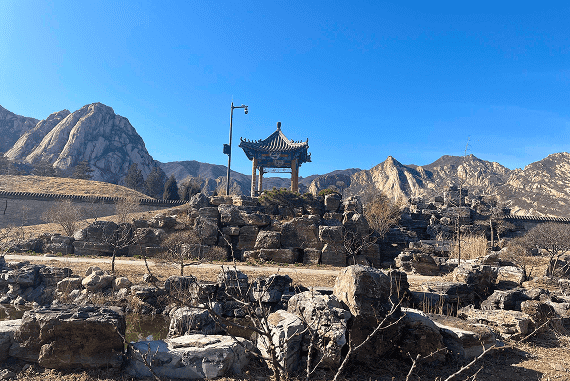

新中国成立后,政府大力推动殡葬改革,倡导火葬,减少土地占用。1950年代起,上海陆续兴建了一批国营殡仪馆和骨灰堂,如龙华殡仪馆、宝兴殡仪馆以及后来的福寿园、松鹤园等大型现代化陵园。这些场所不仅提供安葬服务,更融合了园林景观与人文纪念功能,成为现代都市殡葬文明的重要标志。

因此,若问“上海哪年有公墓了啊”,严格来说,现代公墓的雏形可追溯至1844年;而面向公众、系统管理的华人公墓,则始于20世纪初,尤以1909年闸北公墓的建立为重要节点。

今天,上海的公墓早已不再是简单的安葬之地,而是承载记忆、寄托情感的文化空间。从“坟山”到“陵园”,从私葬到公管,公墓的演变见证了上海从传统走向现代的每一步足迹。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇