上海天长公墓历史

在中国近代城市发展与殡葬文化演变的交织中,上海天长公墓扮演了一个独特而重要的角色。作为上海地区较早建立的现代公墓之一,天长公墓不仅承载着城市记忆,也见证了上海社会变迁、文化观念更新与城市化进程的多重轨迹。

一、起源与建立背景

天长公墓的建立可追溯至20世纪初期,具体时间虽无确切记载,但普遍认为其雏形形成于20世纪20年代左右。当时,随着上海人口迅速增长,传统土葬方式在城市中心地带日益受到限制,墓地资源紧张,公共卫生问题也日益突出。为了应对这一挑战,上海市政府与民间机构开始推动现代公墓建设,倡导集中、规范、卫生的殡葬模式。

“天长”之名,取“天长地久”之意,寓意逝者安息、生者怀念之情长存。最初,天长公墓位于上海市郊,地势较为开阔,远离居民区,符合当时公墓选址的基本要求。

二、发展与变迁

在20世纪三四十年代,天长公墓逐渐发展成为一处规模较大的公共墓地。其服务对象涵盖普通市民、知识分子、部分社会名流以及外籍人士,反映出上海作为国际化大都市的多元文化特征。

建国初期,随着社会主义改造的推进,天长公墓由政府接管,实行统一管理。这一时期,公墓管理更加规范,墓地设计趋向简洁,传统奢华墓葬形式逐渐被节地环保型墓葬所取代。

改革开放后,随着城市扩张和土地资源日益紧张,上海市政府开始推行殡葬改革,提倡火葬、骨灰寄存和生态葬等多种形式。天长公墓也顺应时代潮流,逐步转型为集墓葬、骨灰安放、纪念园于一体的综合性殡葬服务机构。

三、文化与社会意义

三、文化与社会意义

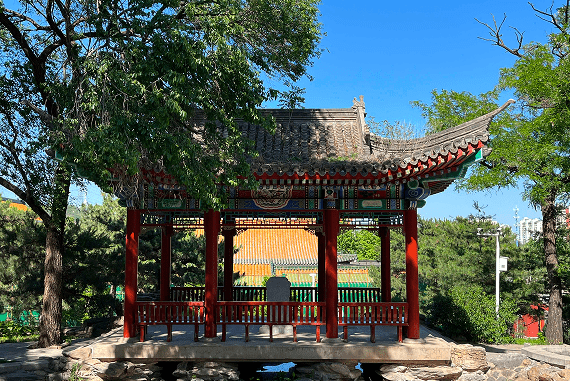

天长公墓不仅是逝者安息之地,更是城市记忆的载体。许多在上海生活、工作过的普通人和历史人物长眠于此,他们的墓碑铭文、纪念牌坊、家族墓地等,构成了一个立体的城市历史档案。

此外,天长公墓还承载着家庭情感与集体记忆。每逢清明、冬至等传统节日,前来扫墓祭祖的市民络绎不绝,墓园成为连接过去与现在、生者与逝者的重要场所。

在文化层面,天长公墓也见证了上海殡葬习俗的演变。从传统风水选址、家族合葬,到现代简约墓型、绿色生态葬,其发展轨迹反映了人们对生命、死亡与自然关系的不断思考。

四、现状与未来展望

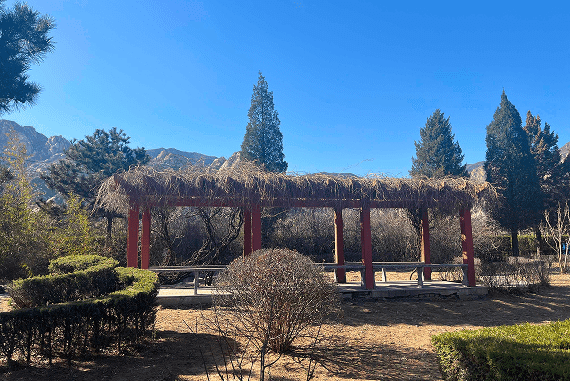

如今,天长公墓已发展成为上海重要的殡葬设施之一,设有骨灰堂、纪念广场、生态葬区等多个功能区,服务内容日益多元化。近年来,随着绿色殡葬理念的普及,天长公墓也积极推广树葬、花坛葬、草坪葬等新型环保安葬方式,推动殡葬事业向可持续方向发展。

同时,天长公墓也在探索“数字墓园”建设,通过信息化手段实现墓地管理、网上祭扫、纪念留言等功能,为新时代的殡葬服务提供便利。

结语

天长公墓的历史,是上海城市发展的缩影,是无数家庭情感的寄托,更是殡葬文化变迁的见证者。它不仅记录了逝者的过往,也映照出生者的思念与尊重。在未来的岁月里,天长公墓将继续以其独特的方式,守护城市的记忆,延续生命的尊严。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇