上海陵园公墓风景好

在中国传统文化中,墓地不仅是安葬亲人的场所,更是寄托哀思、传承家族情感的重要空间。随着城市化进程的加快和人们观念的转变,越来越多的人开始关注墓地的环境与风水,而上海作为一座现代化大都市,其陵园公墓在保留传统敬祖文化的同时,也逐渐发展出兼具自然风光与人文内涵的现代公墓景观。

一、自然与人文的完美融合

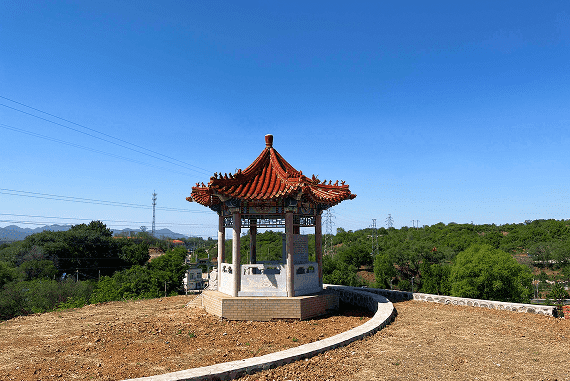

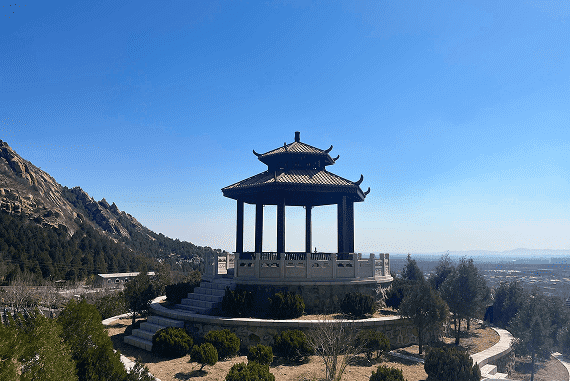

上海的陵园公墓大多选址讲究,依山傍水,绿树成荫。例如,位于青浦区的福寿园海港陵园、浦东新区的滨海古园、嘉定区的上海西山公墓等,都是集自然景观与人文纪念于一体的现代化陵园。这些陵园不仅注重墓区的规划布局,更强调生态环境的保护与美化,形成了一处处“花园式”墓园。

走进这些陵园,仿佛置身于一个宁静的公园:四季常绿的植被、蜿蜒的小径、湖水倒映着墓碑与雕塑,既有庄严的氛围,又不失自然的灵动。这种将“墓园”与“花园”融合的理念,不仅为逝者提供了一个安息之地,也为生者提供了一个可以缅怀亲人、放松心情的空间。

二、艺术与纪念的结合

近年来,上海的陵园公墓在设计上越来越注重艺术性与纪念性。许多陵园引入雕塑、壁画、园林小品等元素,使墓地成为展示文化和艺术的平台。例如,福寿园就被誉为“人生纪念公园”,不仅有名人墓地,还有许多富有创意的纪念雕塑和主题园区,成为集纪念、教育、文化于一体的综合空间。

在这里,墓碑不仅是冰冷的石块,而是承载着生命故事的艺术品。有的家庭选择定制个性化的墓碑,刻上亲人的照片、诗句或人生格言,让逝者的精神得以延续。这种人文与艺术的结合,使陵园不再是令人畏惧的地方,而是一个充满温情与敬意的空间。

三、生态与可持续发展的理念

三、生态与可持续发展的理念

随着环保意识的增强,上海的许多陵园也开始推行生态葬、节地葬等新型安葬方式。例如,树葬、花坛葬、草坪葬等形式,既节约土地资源,又回归自然,实现“入土为安”与生态保护的双赢。

在这些生态葬区,墓地与自然融为一体,没有传统墓碑的沉重感,而是以铭牌、二维码等方式记录逝者信息,简洁而富有科技感。这种方式不仅满足了现代人对环保和简约生活的追求,也体现了对自然的尊重与敬畏。

四、清明时节的风景与人情

每年清明节,上海的陵园都会迎来祭扫高峰。此时,陵园内人流如织,鲜花、香烛与思念交织在一起,构成了一幅温馨而庄重的画面。许多家庭带着孩子前来扫墓,传承孝道与家族记忆。陵园管理方也会组织各种纪念活动,如追思会、文化讲座、植树仪式等,让清明节不仅是祭祖的日子,也成为弘扬传统文化的契机。

在这样的氛围中,陵园不再只是冷清的墓地,而是一个承载记忆与情感的场所。人们在这里缅怀亲人,也感受自然的宁静与美好。

结语

上海陵园公墓风景好,不仅体现在优美的自然环境中,更在于它所承载的文化、情感与精神内涵。它们是城市中的一片净土,在喧嚣中守护着一份宁静,在生与死之间架起一座桥梁。无论是缅怀亲人,还是欣赏风景,这些陵园都值得我们用心去走一走、看一看。

在这片风景如画的土地上,逝者安息,生者慰藉,生命的延续以另一种方式悄然绽放。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇