历史上上海有几座公墓

上海,这座中国最具现代化特征的城市之一,在其悠久的历史发展过程中,承载了多元文化的交融与碰撞。作为移民城市,上海在近代以来吸引了大量国内外移民,随之而来的,是对殡葬空间的需求。因此,上海历史上曾出现过多座公墓,这些公墓不仅是逝者安息之地,也是城市变迁、社会结构和文化观念演变的见证。

一、早期公墓:传统与宗教并存

在近代以前,上海地区的墓葬形式主要以家族墓地和乡村坟地为主,缺乏统一规划。随着城市化进程的加快,尤其是在19世纪中叶开埠以后,上海逐渐成为东西方交汇的前沿城市。此时,出现了最早的正式公墓。

1. 静安公墓(静安寺公墓)

静安公墓是上海最早设立的西式公墓之一,建于1896年,位于今天的静安区南京西路一带。该公墓最初主要安葬在沪外籍人士,尤其是英国侨民。后来,随着城市扩张,静安公墓于1953年被迁至虹桥公墓,原址建成了静安公园。

2. 山东路公墓

位于黄浦区山东路一带,是早期上海华人公墓之一,建于19世纪末。由于地处市中心,随着城市发展,该公墓于20世纪初被迁走,原址用于城市建设。

二、租界时期:公墓的多元化发展

上海租界时期(1840年代至1943年),大量外国侨民涌入,形成了多个具有民族和宗教特色的公墓。

1. 虹桥公墓(国际公墓)

虹桥公墓建立于1923年,最初为天主教公墓,后发展为多国籍、多宗教的公墓。1950年代后,成为上海主要的涉外公墓之一。如今,虹桥公墓仍保留部分历史墓区,是上海历史最悠久且仍在使用的公墓之一。

2. 永安公墓与万国公墓

永安公墓位于今徐汇区漕溪路附近,建于1920年代,是当时上海较具规模的华人公墓之一。而“万国公墓”则是一个泛称,指代多个面向不同国籍人士开放的公墓,如虹桥公墓、静安公墓等。

3. 犹太公墓

20世纪上半叶,大量犹太难民逃亡至上海,特别是在二战期间。为此,上海设立了专门的犹太公墓,主要位于虹口区提篮桥一带。这些公墓见证了上海作为“东方诺亚方舟”的人道主义历史。

20世纪上半叶,大量犹太难民逃亡至上海,特别是在二战期间。为此,上海设立了专门的犹太公墓,主要位于虹口区提篮桥一带。这些公墓见证了上海作为“东方诺亚方舟”的人道主义历史。

三、新中国成立后:公墓的整合与变迁

新中国成立后,随着城市规划的推进和土地资源的紧张,许多老公墓被迁移或改建,墓葬形式也逐渐从土葬向火葬转变。

1. 福寿园与现代公墓

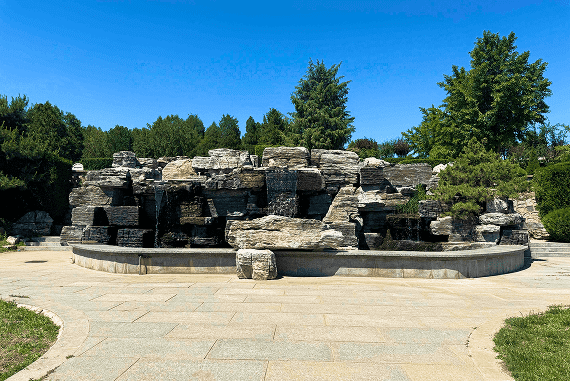

1990年代以后,上海开始建设现代化公墓,如福寿园、滨海古园等。这些公墓不仅提供殡葬服务,还兼具纪念、文化与旅游功能,体现了殡葬文化的转型。

2. 历史公墓的保护与纪念

近年来,上海对部分历史公墓进行了保护性整理,如在虹桥公墓设立纪念区,保留部分历史墓碑,以纪念在上海生活过的外国侨民和历史人物。

四、结语

历史上,上海曾拥有数十座公墓,涵盖中外不同民族、宗教和文化背景。这些公墓不仅记录了个人生命的终点,更映射出城市的发展轨迹、社会结构的变迁以及多元文化的融合。今天,当我们走进这些历史公墓或纪念地,仿佛能听见时间的低语,感受到上海这座城市的温度与记忆。

参考文献:

- 《上海通志》

- 《上海殡葬史》

- 上海市民政局档案

- 《上海租界志》

如需进一步了解某一座具体公墓的历史,也可继续深入研究。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇