上海万国公墓葬着谁的墓碑

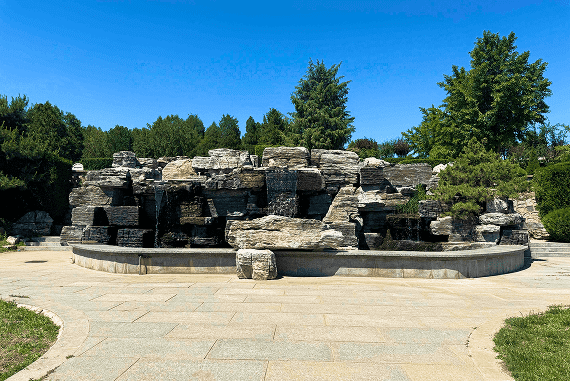

在中国近代史的长河中,上海作为一座开放与包容的国际大都市,见证了无数风云人物的兴衰沉浮。而位于上海徐汇区的万国公墓(现称:上海市烈士陵园),正是这座城市历史记忆的重要载体。它不仅安葬着中国近现代史上许多重要人物,也承载着中外文化交流与历史变迁的深刻印记。

一、万国公墓的历史背景

万国公墓始建于1909年,最初名为“外国坟山”,是上海租界时期为外籍人士设立的墓地。随着上海的国际化发展,这里逐渐成为中外人士共同安葬的场所。1949年后,公墓由政府接管,更名为“上海市烈士陵园”,并成为纪念革命先烈、安葬社会各界知名人士的重要场所。

二、葬于万国公墓的名人墓碑

万国公墓内安葬着众多在中国近现代史上具有重要地位的人物,他们的墓碑不仅是个人的纪念,更是历史的见证。

1. 宋庆龄(1893—1981)

作为孙中山先生的夫人、中国近代史上杰出的女性政治家,宋庆龄的墓位于万国公墓的核心区域。她一生致力于中国的革命事业和妇女儿童福利事业,被誉为“国母”。

2. 鲁迅(1881—1936)

中国现代文学的奠基人,思想界的巨人。鲁迅的墓原在万国公墓,后迁至虹口鲁迅公园。但其最初的安葬地,仍与万国公墓的历史密不可分。

3. 何香凝(1878—1972)

著名民主革命家、画家,廖仲恺的夫人。她一生致力于中国革命和妇女解放运动,是国民党左派的重要代表人物。

4. 邹韬奋(1895—1944)

著名的新闻记者、政论家和出版家。他创办《生活》周刊,倡导民主、自由与进步思想,是中国新闻史上的重要人物。

5. 陈望道(1891—1977)

《共产党宣言》中文全译本的第一位翻译者,中国语言学家、教育家。他的翻译工作为中国共产党的成立奠定了思想基础。

6. 国际友人与外籍人士

万国公墓也安葬着一些对中国革命和建设作出贡献的外籍人士,如:

万国公墓也安葬着一些对中国革命和建设作出贡献的外籍人士,如:

- 路易·艾黎(Rewi Alley):新西兰人,中国人民的老朋友,为中国工业建设和教育事业作出巨大贡献。

- 汉斯·希伯(Hans Shippe):波兰记者、作家,为中国抗日战争献出生命。

这些国际友人的墓碑,见证了中外人民之间的深厚友谊。

三、墓碑背后的故事

每一座墓碑背后,都有一段动人的历史。例如宋庆龄墓前的雕像,象征着她“和平鸽”的形象,寓意她一生对和平与正义的追求;而邹韬奋的墓碑上刻有他生前的名言:“为大众谋福利,为真理而斗争”,至今仍令人动容。

四、万国公墓的文化价值

万国公墓不仅是一个安葬之地,更是一座“露天的历史博物馆”。它跨越国界、民族与信仰,集中体现了上海作为“东方巴黎”的多元文化特色。通过这些墓碑,我们可以看到中国近现代史的缩影,也能感受到那个时代人们为民族独立、社会进步所付出的努力。

五、结语

“墓碑无言,历史有声。”走进上海万国公墓,仿佛穿越时空,与历史对话。这里的每一座墓碑,都是一个时代的见证者,一段人生的缩影,更是一份文化的传承。它们静静地躺在那里,等待着后人前来倾听那些未曾远去的故事。

参考文献:

- 上海市档案馆相关资料

- 《上海通志》

- 中国近现代人物传记资料

- 上海市民政局官网信息

如需实地参观,建议提前查询开放时间及预约方式,以尊重历史与逝者。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇